ASSOUKROU AKÉ

Né en 1995 à Bonoua en Côte d’Ivoire, c’est après un baccalauréat artistique obtenu avec mention au lycée d’enseignement Artistique d’Abidjan en 2014 que j’ai décidé de poursuivre mes études en France. D’abord en histoire de l’art et archéologie à l’Université Paris 10 Nanterre la Défense, puis à l’école supérieure d’art et design de Tours où j’ai été diplômé en 2021 avec les félicitations du jury.

Mon travail a été montré dans plusieurs expositions en France notamment en 2017 lors du Salon d’Automne de Paris dans la section jeunes Arbustes ou j’ai reçu le Grand Prix International Jeune Talent Arbustes. Mais aussi, lors du colloque Hiérarchie et politique du vivant, qui réunissait plusieurs penseurs et historiens contemporains ; et plus récemment en 2021 au prix JUVENARS-IESA et au prix Paris 1 Panthéon Sorbonne de l’association AMMA.

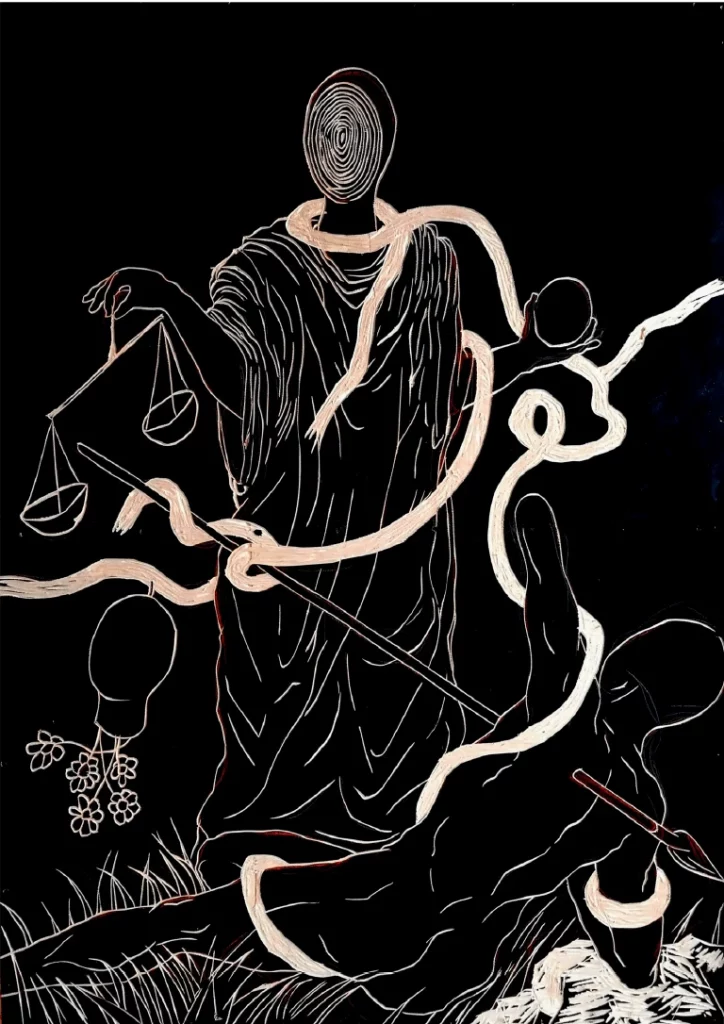

J’inscris et je situe mon travail dans la grande histoire qui est mienne et de celle du spectateur. Avec la quête d’une singularité qu’il faudrait dépasser pour atteindre un espace critique, où se confronte références allégoriques et sacré africain naviguant autour de l’iconographie du siècle des lumières. Cette confrontation à pour objectif de se distancer de l’histoire douloureuse du monde pour construire un récit de guérison. Une récit qui ne serait pas une solution/réponse à la souffrance ou à la violence, mais découvreur du monde. Cependant, pour mettre en place ce récit il m’est impossible de mettre en image l’innommable, sauf à déconstruire et reconstruire des fragments d’images. À les cribler de trous, les disloquer, creuser des vides, désarticuler le mouvement, briser le contexte et les vider de leurs sens. Ce qui me conduit vers un art de traduction. Ce rapport à la traduction tente de répondre aux problématiques du moulage de l’humanité, du mécanisme de réappropriation de la violence dans l’histoire tout en questionnant les mutations culturelles et les évolutions de celle-ci.

Cet art traducteur, entre fantasmes et souvenirs, s’inscrit fortement dans le passé, le présent et dans son actualité : références aux contes africains, à la peinture académique d’histoire, à la photographie de presse, et à une cosmogonie revisitée, rites profanes et rites sacrées. Toutes ces références produisent une contre-image où le corps devient un élément essentiel du dispositif. Comme une métaphore qui dirait des histoires que les mots ignorent, comme le dit Henri-Pierre Jeudy « Les images du corps ne concernent pas le corps telle une entité isolée, elles adviennent simultanément comme images du monde. Et le langage ne permet d’organiser que des classifications arbitraires qui rendront le sens de l’interprétation toujours proche de l’illusion. »

De cette manière les corps dans mon travail montrent qu’ils ne veulent pas et ne peuvent pas cicatriser. Le récit qui en découle devient alors, une plaie ouverte. Une béance, une plaie béante qui donne à voir une contre-image et un contre-geste, un langage codé. C’est d’une certaine façon un cheval de Troie rempli de dynamite, rempli de signes identitaires, allégoriques, et de vocables perdus. Une mise en accusation implacable et définitive de l’image qui tend plus vers l’ordre du cri, du bredouillement, du balbutiement, comme pour signifier que le sens de l’image et de la langue sont définitivement blessés. On a là, un tracé où le sens issu de l’image suit son cours et relève lui aussi d’une sorte de tracé parallèle au tragique.

Tout est lié, tableaux et volumes se répondent, se succèdent, se superposent, ou s’additionnent où se démultiplient. Ils deviennent ainsi autant d’histoires fragmentées, liées par le temps que de simples reproductions d’images se projetant vers un nouvel imaginaire déconstruit.

Œuvres de ASSOUKROU AKÉ

Vous êtes artiste ?

Rejoignez notre communauté d'artistes et participez à notre programmation culturelle.

Proposer votre candidature